建材事業部、主任のうっちゃんです。今回は、しそうの森の木の中でも比較的、最近になって新たに開発にチャレンジしている、とある「さんずんごぶ」幅の製品のお話。

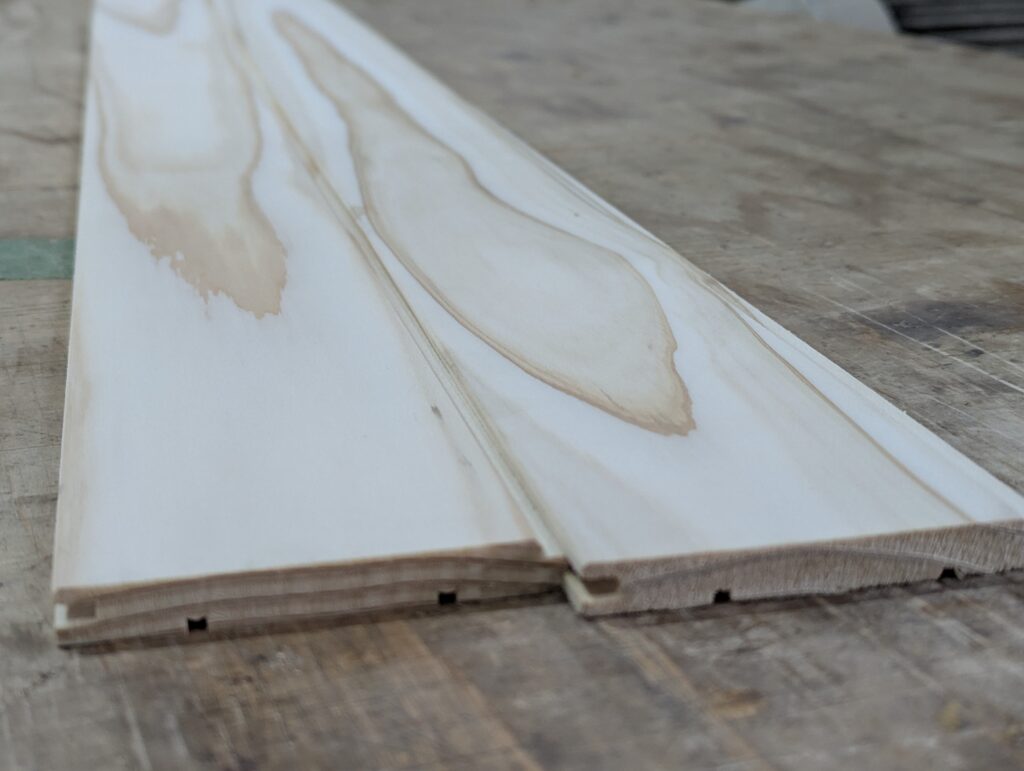

それがこちら、杉柾目(すぎまさめ)の羽目板(はめいた)です。何枚かの羽目板を並べて写真を撮っていますが、1枚の寸法はもちろん「さんずんごぶ」の幅105mm✕厚み12mmの製品です。

(念のためお断りしておきますが、あくまで私が投稿テーマを「さんずんごぶ」に絞っているだけで、しそうの森の木の製品がすべて「さんずんごぶ」であるというわけではありません。悪しからず。)

木口(こぐち)から見た断面がこちら。柾目(まさめ)に製材されており、年輪が縦向きに整然と並んだ見た目が特徴の「杉柾目羽目板」です。とても直線的な木目が表れるので、長さを強調するようなデザインにも向いています。また、柾目の別の特徴として、吸湿や乾燥による幅の寸法変化がほとんど無く、末永く「さんずんごぶ」の幅をキープしてくれるのです。

ちなみに羽目板という専門用語もあまり聞き慣れない言葉ですが、これは壁や天井に並べて貼る板の総称です。

先ほどの直線的な木目の柾目(まさめ)に対して、よく見かける「ふつうの木目」のことを板目(いため)といいます。年輪に対して横向きと言いますか、接線方向に製材されているのが特徴です。また1枚1枚の見た目、木目が少しずつ違うこと、そして柾目のように直線的ではなく、ゆらゆらと柔らかくカーブした木目、このような木目のことを「板目」といいます。

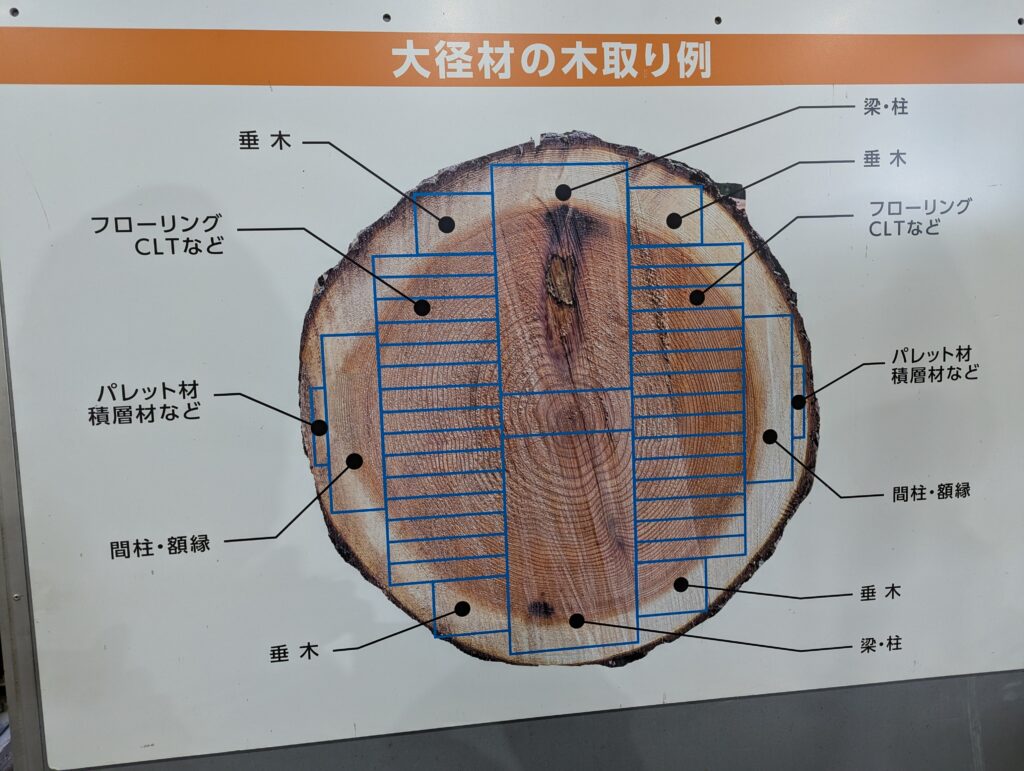

さて、次に丸太の断面に何やら四角い線が描かれたこちらの図をご覧ください。製材する際のパターンの一例です。これを見れば板目と柾目の製材の仕方の違いが一目瞭然ですね。そして、最も見て頂きたいのは、「さんずんごぶ」の幅の柾目板を製材するには、一体どのぐらいの大きさの丸太が必要なのかという点。実は「さんずんごぶ」のおよそ4倍から5倍ほどの直径の、とても大きな丸太が必要になってきます。もちろん間伐材などの小さな丸太からでも製材できなくは無いのですが、捨てる部分、ロスが非常に多く出てしまいます。これでは価格面でも供給数の面でも安定して製造できません。そういった理由で、柾目板を製材するには直径の大きな丸太が必要になってくるのです。

実は先の弊社ブログでうちの製材マンが長い丸太を製材する難しさについて語っていましたが、直径の大きな丸太についても同じことが言えると思います。が、それはまた別の機会にお話ししましょう。

加工の仕方にもすこし特徴があり、板と板のあいだに小さな凹みを設けてあります。底目地(そこめち)と言って、板と板の境界線を強調する効果があったり、横から見たときには美しい陰影を見たりすることができます。

今回は、商品開発の時間と手間を経て完成しつつある「さんずんごぶ」の杉柾目羽目板のご紹介でした。それでは、また。